Información gentileza. Prof. Danilo Fernandez

Algunas especies bacterianas forman capas resistentes sobre superficies biológicas o inertes, conocidas como biopelículas, que confieren protección al propio microorganismo. No obstante, se ha descubierto cierto grupo de bacilos planctónicos propulsados por flagelos que tienen la capacidad de perforar dichas biopelículas, con lo que las hacen vulnerables a cualquier ataque. De este modo, se ha observado que las biopelículas que forma Staphylococcus aureus (una bacteria que provoca diversas infecciones y ocasiona problemas en hospitales e industrias) pueden ser atravesadas por ciertos bacilos, que facilitan así la entrada de fármacos antimicrobianos y ayudan a combatir la infección.

Información gentileza. Prof. Danilo Fernandez

Algunas especies bacterianas forman capas resistentes sobre superficies biológicas o inertes, conocidas como biopelículas, que confieren protección al propio microorganismo. No obstante, se ha descubierto cierto grupo de bacilos planctónicos propulsados por flagelos que tienen la capacidad de perforar dichas biopelículas, con lo que las hacen vulnerables a cualquier ataque. De este modo, se ha observado que las biopelículas que forma Staphylococcus aureus (una bacteria que provoca diversas infecciones y ocasiona problemas en hospitales e industrias) pueden ser atravesadas por ciertos bacilos, que facilitan así la entrada de fármacos antimicrobianos y ayudan a combatir la infección.

Las enfermedades tropicales desatendidas como causas ocultas de la Enfermedades Cardiovasculares

Yasmin Moolani y colaboradores de la George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington publica un interesante artículo sobre el impacto de las enfermedades negligenciadas sobre las enfermedades cardiovascular. Dedica un espacio importante a la enfermedad de Chagas el cual les resumo a continuación.

Aproximadamente 10 millones de personas están infectadas con Trypanosoma cruzi, el etiológico agente de la enfermedad de Chagas (American tripanosomiasis), de los cuales hasta un 30% desarrolla miocardiopatía chagásica asociada con insuficiencia cardíaca, arritmias y trombosis pulmonar, además de embolia sistémica y muerte súbita

Yasmin Moolani y colaboradores de la George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington publica un interesante artículo sobre el impacto de las enfermedades negligenciadas sobre las enfermedades cardiovascular. Dedica un espacio importante a la enfermedad de Chagas el cual les resumo a continuación.

Aproximadamente 10 millones de personas están infectadas con Trypanosoma cruzi, el etiológico agente de la enfermedad de Chagas (American tripanosomiasis), de los cuales hasta un 30% desarrolla miocardiopatía chagásica asociada con insuficiencia cardíaca, arritmias y trombosis pulmonar, además de embolia sistémica y muerte súbita

La insuficiencia cardíaca crónica se piensa que es debido a la persistencia de amastigotes de parásitos en el corazón, dando lugar a una cascada de destrucción de tejido, miocarditis, a la fibrosis y, finalmente, la dilatación ventricular. Las arritmias son similarmente causada por La fibrosis. Las arritmias predisponen a diversas formas de embolia, así la enfermedad de Chagas se ha relacionado con la isquemia y la enfermedad cerebrovascular e incluso con el derrame cerebral. Así, alrededor de 2-3 millones de personas en cualquier momento dado puede ser afectada por la miocardiopatía chagásica, la cual puede presentarse como isquémica o inflamatoria. Mientras que el 99% de los años de vida ajustados/perdidos por enfermedad (AVAD) asociados con la enfermedad de Chagas se han atribuido a los países de mediano y bajo ingreso en las Américas, la'' globalización'' de Chagas por la emigración, es ahora reconocida como un factor oculto de enfermedades del corazón en los Estados Unidos y Europa, especialmente España. Por lo tanto, a nivel mundial, la Enfermedad de Chagas representa una importante carga de cardiopatía isquémica e inflamatoria de enfermedad cardiaca en países de mediano y bajo ingreso en las Américas y a partir de ahora es también una carga de definir en países de altos ingresos.

Para acceder al artículo completo ingresa aquí: journal.pntd.0001499

Unidos contra el Mal de Chagas. Exposición de diseños educativos sobre la enfermedad de Chagas creados por estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Americana

El pasado 11 de julio se realizó la Exposición Abierta de Diseños Educativos sobre la Enfermedad de Chagas, trabajos realizados por los alumnos del séptimo semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Americana.

El pasado 11 de julio se realizó la Exposición Abierta de Diseños Educativos sobre la Enfermedad de Chagas, trabajos realizados por los alumnos del séptimo semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Americana.

Esta iniciativa conjunta entre el CEDIC y la UA, ha dejado una grata experiencia tanto a los futuros diseñadores gráficos como a los tomadores de decisión, para el uso de estas herramientas como elementos de difusión de la información sobre el tema y como instrumentos valiosos para el aprendizaje de niños entre 7 y 13 años.

Estamos convencidos que en la trilogía de responsabilidades de las universidades: docencia, investigación y servicios, este tipo de iniciativas como extensión universitaria, coloca a la universidad a gravitar en el seno de la sociedad y a compartir y buscar alternativas para contribuir a la solucion de los problemas nacionales.

Fueron premiados los tres primeros trabajos, y los 8 mejores punteados fueron invitados por la Dra, Cesia Villalba de Feltes, Jefa del Programa Nacional de Chagas, a validar sus instrumentos en escuelas de la región del Chaco Central.

El CEDIC dio inicio a esta experiencia con apoyo de la Fundación SANOFI a través de su proyecto en comunidades indígenas del Chaco. Las nuevas etapas consistirán en la validación de los modelos más destacados en la muestra en las propias comunidades y la incorporación de estos juegos al quehacer de las escuelas en zonas endémicas para la enfermedad de Chagas. Agradecemos al jurado calificador (Dra. Cesia Villalba, Lic. Blanca Cousino, Lic. Victoria Lloret y el Lic. Daniel Calvete), y a la profesora de la Materia Taller Proyectual 3, Lic. Alejandra Vera, quien dirigió la construcción de estas herramientas.

El primer premio fue otorgado a: Lea Mendoza y Luis Centurion y el segundo Premio a Paola Britez

Un especial agradecimiento a todos los estudiantes del 7mo semestre que participaron con sus trabajos: Auxiliadora, Jessica , Mariela, Carmen, Sara, Cynthia, Sol, Lea, Paola, Angeles, Carlos, Fernando, Ana, Julieta, Luis, Mateo y Jazmin.

Miradas Caleidoscópicas sobre el Chagas

Mariana Sanmartino y colaboradores han descrito una excelente experiencia sobre diferentes manifestaciones artísticas y técnicas sobre la semana de la Enfermedad de Chagas realizada en el museo de la Plata Argentina. Las autoras dicen: " Presentamos resultados y reflexiones en torno a la experiencia “Semana del Chagas en el Museo de La Plata” (La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina) realizada en mayo de 2011. La propuesta tuvo como objetivo la difusión y sensibilización acerca de la problemática del Chagas desde una mirada integral. Las actividades incluyeron una muestra de obras plásticas; la proyección de materiales audiovisuales innovadores; talleres con estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la zona; charlas abiertas a cargo de especialistas; la presentación y distribución de materiales didácticos a docentes de escuelas; así como el desarrollo de actividades destinadas al público general. La evaluación de la experiencia es altamente satisfactoria, y de la reflexión sobre lo transitado durante la organización y en la implementación surgen múltiples aprendizajes tanto para participantes como para organizadores, de lo cual se desprende el interés por compartir la propuesta y la posibilidad de adecuarla a otros contextos"

Esperamos disfruten este interesante articulo, cargado de reflexiones y desafios.

Entre aqui: Miradas Caleidoscópicas sobre el Chagas. Una experiencia educativa en el Museo de La Plata

Workshop sobre enfermedad de Chagas del 17 al 20 de septiembre en Cochabamba, Bolivia

Los invitamos a participar de la Exposición abierta de Diseño sobre Enfermedad de Chagas

Se descubre el Bosón de Higgs, la partícula clave para conocer la formación del Universo

La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) ha anunciado este miércoles el descubrimiento de una partícula subatómica consistente con el Bosón de Higgs, la partícula clave para conocer la formación del Universo. Según ha explicado el portavoz del experimento CMS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), Joe Incandela, se ha encontrado una protuberancia en los 125 Gev (gigaelectrovoltio) que permite determinar que se ha descubierto "una nueva partícula" y que ésta "debe ser un bosón".

Los científicos creen que luego del Big Bang, cuando el universo empezó a formarse, las partículas como los protones y electrones flotaban sin rumbo. Pero cuando interactuaron con el ‘campo de Higgs’ (compuesto por las partículas del bosón de Higgs), desaceleraron y ganaron masa y estructura, formando así la constitución física del universo.

La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) ha anunciado este miércoles el descubrimiento de una partícula subatómica consistente con el Bosón de Higgs, la partícula clave para conocer la formación del Universo. Según ha explicado el portavoz del experimento CMS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), Joe Incandela, se ha encontrado una protuberancia en los 125 Gev (gigaelectrovoltio) que permite determinar que se ha descubierto "una nueva partícula" y que ésta "debe ser un bosón".

Los científicos creen que luego del Big Bang, cuando el universo empezó a formarse, las partículas como los protones y electrones flotaban sin rumbo. Pero cuando interactuaron con el ‘campo de Higgs’ (compuesto por las partículas del bosón de Higgs), desaceleraron y ganaron masa y estructura, formando así la constitución física del universo.

"Sorprendido". Así describe su estado de ánimo el hombre del momento, Peter Higgs. "Nunca pensé que esto ocurriría estando yo con vida". Nada le hacía presagiar hace cerca de 50 años que este momento llegaría tan pronto, "sobre todo porque al principio no sabíamos qué teníamos que buscar. Estoy sorprendido de que haya llegado tan rápido", confiesa.

En 1964, Higgs describió con la sola ayuda de un lápiz y un papel las ecuaciones que predicen la existencia de una partícula nunca vista, pero necesaria para que funcione el Modelo Estándar sobre el que se basa la física actual. Ahora se pregunta: "¿podríamos decir que es suficiente para la declaración de un descubrimiento?". Parece que ser que sí.

El físico asegura que esta verificación de lo que parece ser la existencia del Bosón de Higgs, "es sólo el comienzo". Apunta a que el hallazgo podría ser "más interesante de lo que aparenta a simple vista".

No obstante, explica que "hay muchas cosas que faltan por medir. Eso será una forma de adentrarnos en la física más allá del modelo estándar y eso será lo verdaderamente importante". Higgs se muestra emocionado por estar aquí en este momento y confiesa estar impaciente, esperando más noticias sobre ello.

La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) dio a conocer el descubrimiento de esta nueva partícula subatómica que confirma con más de un 99% de probabilidad la existencia del Bosón de Higgs (la 'partícula de Dios'), un hallazgo fundamental para explicar por qué existe la materia tal y como la conocemos.

Fuente: El Mundo

Nos ha visitado el Dr. José González Santamaría

En el día de ayer hemos recibido la visita del Dr. José González Santamaría, biólogo molecular panameño que se encuentra radicado en España. El Dr. González es un investigador postdoctoral del Departamento de Biología Celular e Inmunología, Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CBMSOCSIC), Madrid, España. Obtuvo su doctorado sobresaliente Cum Laude en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su visita en un ameno intercambio el Dr. Gonzalez nos contó sobre la serie de investigaciones que viene realizando en España y las posibilidades de colaboración con nuestro Centro. En la foto, el Dr. Gonzalez, la Dra. Antonieta Rojas de Arias y la Dra. Miriam Rolon.

En el día de ayer hemos recibido la visita del Dr. José González Santamaría, biólogo molecular panameño que se encuentra radicado en España. El Dr. González es un investigador postdoctoral del Departamento de Biología Celular e Inmunología, Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CBMSOCSIC), Madrid, España. Obtuvo su doctorado sobresaliente Cum Laude en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su visita en un ameno intercambio el Dr. Gonzalez nos contó sobre la serie de investigaciones que viene realizando en España y las posibilidades de colaboración con nuestro Centro. En la foto, el Dr. Gonzalez, la Dra. Antonieta Rojas de Arias y la Dra. Miriam Rolon.

En un estudio llevado a cabo en Chile establecen la relación entre presencia de clorpirifos y residuos de pesticidas en frutas con los metabolitos urinarios de organofosforados en niños de 6 a 12 años

En un interesante estudio realizado por la Dra. Muñoz Quezada de la Universidad Católica del Maule en Chile y otros colaboradores ha establecido esa importante relacion, dejo a ustedes el resumen del estudio y el acceso al artículo en pdf.

En un interesante estudio realizado por la Dra. Muñoz Quezada de la Universidad Católica del Maule en Chile y otros colaboradores ha establecido esa importante relacion, dejo a ustedes el resumen del estudio y el acceso al artículo en pdf.

Antecedentes: Existen pocos datos en América Latina sobre la asociación entre los metabolitos urinarios de organofosforados (OP y el consumo de frutas y verduras y otras variables de riesgo de exposición en escolares. Métodos: Se recogieron muestras de orina de 190 niños chilenos de entre 6-12 años, frutas y verduras, agua y el suelo de las escuelas y hogares, y los datos sociodemográficos a través de un cuestionario. Se midió el dialquilfosfato urinario (DAP) y los residuos de metabolitos OP de plaguicidas en los alimentos consumidos por estos 190 los niños durante dos temporadas: de diciembre de 2010 (verano) y mayo de 2011 (otoño). Se analizó la relación entre las concentraciones urinarias del DAP y residuos de plaguicidas en la ubicación de los alimentos, el uso de pesticidas en casa, y ubicacion de la residencia. Resultados: Diethylalkylphosphates (DEAP) y dimethylalkylphosphates (DMAP) se detectaron en la orina en 76% y 27% de las muestras, respectivamente. Los factores asociados con DEAP urinarios incluyen clorpirifos en el consumo las frutas (pb0.0001), creatinina urinaria (p<0.0001), la residencia rural (p = 0,02) y edad menor de 9 años (p = 0,004). Los factores asociados con DMAP urinario incluye la presencia de residuos de fosmet en las frutas (pb0.0001), cercanía a granja (p = 0,002), el uso de fenitrotión en el hogar (p = 0,009), y la temporada (p<0.0001). Conclusiones: Los niveles urinarios del DAP en escolares chilenos fueron altas en comparación con informes de estudios anteriores. La presencia de clorpirifos y residuos de fosmet en las frutas fue el principal factor para predecir las concentraciones de metabolitos DAP urinarios en los niños.

Entre aqui: Munhoz-quezada

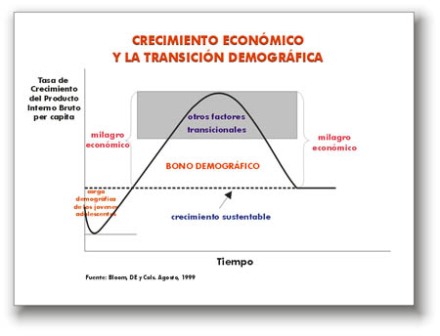

Paraguay tiene 40 años para planificar su desarrollo y ejecutarlo, será la única oportunidad en su historia.

A continuacion dejo a ustedes las principales conclusiones del la conferencia del Ing Roberto Cano sobre el Bono Demográfico del Paraguay.

A continuacion dejo a ustedes las principales conclusiones del la conferencia del Ing Roberto Cano sobre el Bono Demográfico del Paraguay.

Tomando como base las proyecciones de población de Paraguay al año 2050 se observa una progresiva disminución de la razón de dependencia demográfica, iniciada a principios de la decada de 1970 y que se extenderá hasta mediados del presente siglo.

El bono demográfico que tiene actualmente el Paraguay puede ser aprovechado como un factor importante de su desarrollo económico y los cambios en las necesidades sociales obligaran necesariamente a planificar la infraestructura y los recursos futuros necesarios para satisfacerlas, caso contrario, la población de Paraguay deberá pagar a costa del detrimento de sus condiciones de bienestar futuro la no planificación del desarrollo.

El aprovechamiento de esta oportunidad transitoria es función del tiempo, por tanto, cuanto antes debe ser tomada en cuenta el diseño, planificación e implementación de las políticas públicas que potencien los beneficios de esta temporal configuración de la población del Paraguay.

A través de este link pueden acceder a la conferencia por favor click acá:

La combinación de tres anticuerpos monoclonales logra curar a monos infectados con el virus de Ébola

En un estudio realizado por el Dr Qiu y colaboradores del laboratorio Nacional de Microbiología de la Agencia de Salud Canadiense, se ha mostrado la cura de monos experimentalmente infectados con el virus Ébola. Este virus es mortal en el 90% de los casos. En el último brote en Zaire, murieron 250 personas de un total de 350 que adquirieron la infección.

En un estudio realizado por el Dr Qiu y colaboradores del laboratorio Nacional de Microbiología de la Agencia de Salud Canadiense, se ha mostrado la cura de monos experimentalmente infectados con el virus Ébola. Este virus es mortal en el 90% de los casos. En el último brote en Zaire, murieron 250 personas de un total de 350 que adquirieron la infección.

El virus del Ébola (EBOV) es considerado uno de los agentes infecciosos más agresivos y es capaz de causar la muerte en los seres humanos y primates no humanos (NHP) en cuestión de días de exposición. Las estrategias recientes han tenido éxito en prevenir el contagio de la infección en NHPs después del tratamiento, sin embargo, estas estrategias sólo tienen éxito cuando se administra antes o minutos después de la infección.

El presente trabajo muestra que una combinación de tres anticuerpos neutralizantes monoclonales (mAbs) dirigidos contra la glicoproteína de la envoltura Ébola (GP) resultó en la supervivencia total (cuatro de cuatro monos cynomolgus) sin efectos adversos aparentes cuando se administraron tres dosis de 3 días de diferencia a partir de las 24 horas después de un desafío letal con EBOV. El mismo tratamiento se inició 48 horas después del desafío letal con EBOV y dio lugar a dos de los cuatro monos la posibilidad de recuperarse totalmente. Los supervivientes mostraron una respuesta inmune EBOV-GP-específica humoral y mediada por células. Estos datos ponen de relieve el importante papel de los anticuerpos para controlar la replicación EBOV in vivo, y apoyar el uso de mAbs contra una infección severa del filovirus.

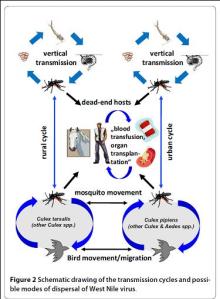

El surgimiento de arbovirosis zoonóticas puede ser por causa del comercio de animales y la migración

En un reciente estudio realizado por Martin Pfeffer and Gerhard Dobler, del Instituto de Microbiología de Múnich Alemania, podemos identificar todos los factores que conducen al riesgo de una emergencia de arbovirosis zoonóticas por el comercio de animales y la migración. La globalización y el comercio han permitido en los últimos años la aparición de nuevas enfermedades en lugares donde no habían existido con anterioridad. Los autores llaman la atencion sobre este importante tema. A continuación, un breve resumen del estudio.

En un reciente estudio realizado por Martin Pfeffer and Gerhard Dobler, del Instituto de Microbiología de Múnich Alemania, podemos identificar todos los factores que conducen al riesgo de una emergencia de arbovirosis zoonóticas por el comercio de animales y la migración. La globalización y el comercio han permitido en los últimos años la aparición de nuevas enfermedades en lugares donde no habían existido con anterioridad. Los autores llaman la atencion sobre este importante tema. A continuación, un breve resumen del estudio.

Los Arbovirus se transmiten exclusivamente en la naturaleza o pasan a mayores extensiones mediante artrópodos vectores. Pertenecen a un importante grupo de virus que invaden nuevas áreas en el mundo y su ocurrencia está fuertemente influenciada por los cambios climáticos, debido al ciclo de vida de los vectores que los trasmiten. Durante los últimos años, han surgido varios arbovirus en nuevas regiones del mundo, como el virus del Nilo Occidental (VNO) en las Américas, el virus Usutu (USUV) en Europa Central, o el virus de la fiebre del Valle del Rift (RVFV) en la Península Arábiga. En la mayoría de los casos, las formas de introducción de los arbovirus en nuevas regiones no son conocidas. Las infecciones adquiridas durante estancias en los trópicos y subtrópicos se diagnostican con mayor frecuencia en los viajeros que regresen de los países tropicales, pero, curiosamente, no se presta atención en acompañar a los animales de compañía o de los ectoparásitos hematófagos que pueden asociarse a ellos. En este estudio se resume la ecología conocida de la virus transmitidos por mosquitos (encefalitis equina WEEV, EEEV y VEEV), WNV, los USUV y RVFV y la encefalitis japonesa virus, así como la transmitida por garrapatas, virus de la encefalitis del virus del Norte y su contraparte estadounidense Powassan, y se discute el modo más probable en que estos virus podrían ampliar su ámbito geográfico respectivo. Es importante destacar que todos estos virus tienen epidemiologías diferentes así como especies de vectores y reservorios diferentes, y tipos de virus que se han adaptado fuertemente o no a la promiscuidad característica de los ciclos de transmisión. En consecuencia, estos virus se comportan de forma diferente con respecto a los requisitos necesarios para establecer nuevos focos endémicos fuera de sus rangos geográficos originales. En este estudio se hace énfasis en el comercio de animales y las adecuadas condiciones ecológicas, incluyendo a los vectores competentes y a los huéspedes vertebrados.

Articulo completo: emergencyarboviruses

En Brasil se desarrolla la primera vacuna en el mundo contra la esquistosomiasis

Fuente: Agencia EFE

En FIOCRUZ de Rio de Janeiro han desarrollado la primera vacuna en el mundo contra la esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria que afecta a cerca de 200 millones de personas principalmente en países pobres, informaron fuentes oficiales.

Fuente: Agencia EFE

En FIOCRUZ de Rio de Janeiro han desarrollado la primera vacuna en el mundo contra la esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria que afecta a cerca de 200 millones de personas principalmente en países pobres, informaron fuentes oficiales.

La vacuna fue desarrollada por investigadores de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), un centro de estudios médicos vinculado al Ministerio de Salud, informaron fuentes de la estatal en una rueda de prensa en Río de Janeiro.

Las pruebas clínicas con humanos de la vacuna demostraron su seguridad y su eficacia, según la Fiocruz. Los test fueron realizados en veinte voluntarios, que quedaron inmunes al contagio de la enfermedad, y confirmaron la potencialidad del medicamento, cuya eficacia ya había sido probada con animales y en laboratorio.

La esquistosomiasis, que era conocida antes como bilharziosis, es una enfermedad parasitaria provocada por gusanos platelmintos del género Schistosoma. Es una enfermedad común en países pobres, principalmente de África, Centroamérica y Suramérica, y, pese a que su tasa de mortalidad es baja, las fiebres que provoca dejan temporalmente incapacitado a su portador.

"La vacuna indujo una excelente respuesta inmunológica, que es lo que queremos en los individuos vacunados", afirmó la investigadora Miriam Tendler, jefe del Laboratorio de Esquistosomiasis de la Fiocruz. La especialista agregó que las pruebas también mostraron que el producto es seguro, "lo que es el principal atributo de una vacuna".

"Tan solo a partir de la confirmación de la seguridad es posible hacer pruebas a larga escala y con diferentes poblaciones. Estos nuevos testes serán hechos en Brasil y en países de África", aseguró. La previsión es que, si las nuevas pruebas son exitosas, la vacuna pueda ser producida en unos cinco años.

La esquistosomiasis es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la segunda enfermedad parasitaria más devastadora en el mundo, solo superada por la malaria. "Se trata de una enfermedad de países pobres asociada a la miseria y a las malas condiciones sanitarias" porque el parásito está presente en aguas contaminadas por heces humanas, según Tendler.

Los investigadores de la Fiocruz comenzaron los trabajos para desarrollar la vacuna en 1975 y necesitaron una década para identificar un principio activo con efecto sobre el parásito. Brasil depositó en la década del 90 la primera patente sobre sus avances en la vacuna, que tiene como principio activo el antígeno Sm14, una proteína que permite el transporte de lípidos entre el organismo del hospedero y el gusano.

Las personas inmunizadas producen anticuerpos que actúan sobre esta proteína e impiden que el parásito obtenga energía.

Chagas, principal enfermedad parasitaria de América

En este link les hacemos llegar una interesante noticia sobre las actividades de Medicos Sin Fronteras en Bolivia Chagas, principal enfermedad parasitaria de América.

II Internatonal Workshop on Chagas Disease, triatomine vectors, Trypanosoma cruzi, and Triatoma virus

Del 17 al 20 de septiembre del corriente se llevará a cabo en la Facultad de Medicina, IIBISMED-CUMETROP, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, el II Taller Internacional sobre enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, triatominos y Triatoma Virus. Miembros de la Red Tr Virus del CYTED y destacados investigadores invitados en las áreas propuestas, participarán de este evento.

Este Taller está dedicado a la memoria de uno de sus mas destacados integrantes, Francois Noireau.

Para más detalles acceder al Programa aquí:Programa_23

Se aceptan resumenes hasta el 30 de junio de 2012

Abstract directons. htp.//www.redtrv.org

Abstract submission. Cochabamba2012@redtrv.org

Un estudio realizado en Honduras y El Salvador propone la tasa de infestación por Triatoma dimidiata de 8% o menos como el umbral por debajo del cual la transmisión de Trypanosoma cruzi es improbable

Pongo a consideración de ustedes esta reciente publicación del investigador japonés Hirotsugu Aiga, de la Cooperación Japonesa (JICA) y colaboradores sobre una potencial definición del umbral operativo bajo el cual se corta la transmisión vectorial en zonas endémicasde El Savador y Honduras. Para examinar la existencia de un posible umbral de la tasa de infestación doméstica de Triatoma dimidiata, por debajo del cual la transmisión se convierte en poco probable, se realizó un censo en 59 comunidades en zonas endémicas para la enfermedad de Chagas en El Salvador y Honduras. Pruebas entomológicas y serológicas se llevaron a cabo en 4.083 hogares y en 6.324 niños entre 6 meses y 15 años de edad. La tasa global de infestación doméstica de Triatoma dimidiata y la seroprevalencia de los niños fueron de 12,9% y 0,49%, respectivamente. Las comunidades con un índice de infestación doméstica de un 8% o menos consistentemente mostraron una seroprevalencia de 0%. En las comunidades con un índice de infestación doméstica por encima del 8%, hubo una amplia gama de resultados de seroprevalencia. Una tasa de infestación interna de 8% podría servir como el umbral por debajo del cual sea posible considerar la transmisión improbable. La aplicación de un umbral de 8% para determinar las necesidades de rociado total con insecticidas daría lugar a una reducción del 21% en los costos relacionados con el rociado.

Para acceder al artículo completo:Am J Trop Med Hyg 86 (6) 972-979

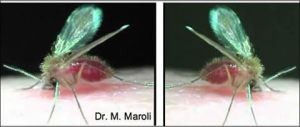

En 98 países y 3 territorios se estima que mueren de leishmaniosis entre 20.000 y 40.000 personas por año

En un artículo reciente, un grupo de expertos liderados por el Dr. Jorge Alvar, del Programa de Control de Leishmaniosis de la Organización Mundial de la Salud, han realizado un recuento de casos de leishmaniosis visceral y cutánea, así como sus tratamientos y medidas de control. A continuación dejo un breve resumen de este importante estudio.

Como parte de los esfuerzos dirigidos por la Organización Mundial de la Salud para actualizar la evidencia empírica de base para las leishmaniosis, expertos nacionales aportaron datos de los casos de leishmaniosis en los últimos 5 años, además de la información sobre el tratamiento y control en su respectivos países; también se llevo a cabo una revisión exhaustiva de la literatura cubriendo las publicaciones sobre leishmaniosis en 98 países y tres territorios. Información adicional fue recogida durante las reuniones llevadas a cabo en la OMS a nivel regional entre 2007 y 2011.

En un artículo reciente, un grupo de expertos liderados por el Dr. Jorge Alvar, del Programa de Control de Leishmaniosis de la Organización Mundial de la Salud, han realizado un recuento de casos de leishmaniosis visceral y cutánea, así como sus tratamientos y medidas de control. A continuación dejo un breve resumen de este importante estudio.

Como parte de los esfuerzos dirigidos por la Organización Mundial de la Salud para actualizar la evidencia empírica de base para las leishmaniosis, expertos nacionales aportaron datos de los casos de leishmaniosis en los últimos 5 años, además de la información sobre el tratamiento y control en su respectivos países; también se llevo a cabo una revisión exhaustiva de la literatura cubriendo las publicaciones sobre leishmaniosis en 98 países y tres territorios. Información adicional fue recogida durante las reuniones llevadas a cabo en la OMS a nivel regional entre 2007 y 2011.

Dos cuestionarios con respecto a la epidemiología y el acceso de drogas fueron completados por expertos y gestores de programas nacionales. Rangos sobre incidencia de la leishmaniosis visceral y cutánea se estimaron por país y en regiones epidemiológicas sobre la base de incidencia, las tasas de subregistro, si estaban disponibles, y la opinión de expertos nacionales e internacionales.

Con base en estas estimaciones, ocurren anualmente aproximadamente de 0,2 a 0,4 y 0,7-1.200.000 casos de leishmaniosis visceral (VL) y cutánea (CL) respectivamente. Más del 90% de los casos mundiales de VL se producen en seis países: India, Bangladesh, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía y Brasil. La leishmaniosis cutánea se distribuye más ampliamente, con cerca de un tercio de los casos, los cuales ocurren en cada una de las tres regiones epidemiológicas, las Américas, la cuenca del Mediterráneo y Asia occidental, desde el Oriente Medio hasta Asia Central. Los diez países con el número de casos estimados más elevado son Afganistán, Argelia, Colombia, Brasil, Irán, Siria,Etiopía, Sudán del Norte, Costa Rica y Perú. En conjunto estos países representan el 70 y el 75% de la incidencia global estimada de CL.

Los datos de mortalidad fueron muy escasos y generalmente representan las muertes en los hospitales solamente. Usando una tasa de letalidad general del 10%, alcanzamos un estimado tentativo de 20.000 a 40.000 muertes por leishmaniosis por año. Aunque la información es muy pobre en varios países, este es el primer ejercicio en profundidad que intenta estimar el impacto real de la leishmaniasis. Estos datos deberían ayudar a definir estrategias de control y reforzar la promoción de las leishmaniasis.

Para acceder al artículo completo: leishmaniasis

La aparición de nuevos virus en humanos podría provenir de los murciélagos

En un reciente estudio realizado por Jean Felix Dexler y colaboradores del Instituto de Virología de la Universidad de Bonn en Alemania, ha surgido la recomendación de vigilar a los virus de los murciélagos por si surge alguno que pueda ser peligroso para humanos.

La gran familia de virus Paramyxoviridae incluye algunos de los virus humanos y animales más importantes, como son el del sarampión, moquillo, la parotiditis, virus parainfluenza, la enfermedad de Newcastle, virus sincitial respiratorio y metaneumovirus. En este estudio identificaron unos 66 nuevos paramixovirus en una muestra mundial de 119 especies de murciélagos y roedores (9,278 individuos). Entre los descubrimientos más importantes esta la evidencia del origen africano de Hendra y el virus de Nipah, la identificación de un virus de murciélago similar al virus de las paperas de la especie humana, la detección de los parientes cercanos del virus sincitial respiratorio, el de la neumonía en roedores y el virus de moquillo canino en los murciélagos, así como evidencia directa de virus Sendai en los roedores. La reconstrucción del árbol filogenético en los virus sugiere un predominio de pasajes de los murciélagos a otros mamíferos y aves. Las pruebas de hipótesis en un marco de máxima verosimilitud han permitido colocar a los murciélagos en el árbol filogenético como anfitriones provisionales en los nodos ancestrales de las principales subfamilias Paramyxoviridae (Paramyxovirinae y Pneumovirinae). Los futuros intentos de predecir la aparición de nuevos paramixovirus en los seres humanos y en el ganado tendrá que depender, fundamentalmente, de estos datos.

En un reciente estudio realizado por Jean Felix Dexler y colaboradores del Instituto de Virología de la Universidad de Bonn en Alemania, ha surgido la recomendación de vigilar a los virus de los murciélagos por si surge alguno que pueda ser peligroso para humanos.

La gran familia de virus Paramyxoviridae incluye algunos de los virus humanos y animales más importantes, como son el del sarampión, moquillo, la parotiditis, virus parainfluenza, la enfermedad de Newcastle, virus sincitial respiratorio y metaneumovirus. En este estudio identificaron unos 66 nuevos paramixovirus en una muestra mundial de 119 especies de murciélagos y roedores (9,278 individuos). Entre los descubrimientos más importantes esta la evidencia del origen africano de Hendra y el virus de Nipah, la identificación de un virus de murciélago similar al virus de las paperas de la especie humana, la detección de los parientes cercanos del virus sincitial respiratorio, el de la neumonía en roedores y el virus de moquillo canino en los murciélagos, así como evidencia directa de virus Sendai en los roedores. La reconstrucción del árbol filogenético en los virus sugiere un predominio de pasajes de los murciélagos a otros mamíferos y aves. Las pruebas de hipótesis en un marco de máxima verosimilitud han permitido colocar a los murciélagos en el árbol filogenético como anfitriones provisionales en los nodos ancestrales de las principales subfamilias Paramyxoviridae (Paramyxovirinae y Pneumovirinae). Los futuros intentos de predecir la aparición de nuevos paramixovirus en los seres humanos y en el ganado tendrá que depender, fundamentalmente, de estos datos.

Para acceder al artículo completo:

http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n4/full/ncomms1796.html

Hasta luego Amanda!!!

Amanda VanSteelandt, es canadiense, de profesión bióloga antropóloga, que se encuentra realizando su PhD en la School of Human Evolution and Social Change de la Arizona State University; su tesis la desarrolla en el Chaco, haciendo un estudio sobre la ecología de la tuberculosis en comunidades indígenas, en colaboración con las Regiones Sanitarias de Boquerón y Presidente Hayes desde el año 2010. El CEDIC es la institución receptora dentro del marco del programa de profesores adjuntos que posee la Universidad de Arizona.

Hoy Amanda vuelve a Arizona a continuar sus actividades de postgrado y la tendremos de vuelta en el mes de septiembre. Así que es sólo un Hasta Luego Amanda te esperamos!!!.

Amanda VanSteelandt, es canadiense, de profesión bióloga antropóloga, que se encuentra realizando su PhD en la School of Human Evolution and Social Change de la Arizona State University; su tesis la desarrolla en el Chaco, haciendo un estudio sobre la ecología de la tuberculosis en comunidades indígenas, en colaboración con las Regiones Sanitarias de Boquerón y Presidente Hayes desde el año 2010. El CEDIC es la institución receptora dentro del marco del programa de profesores adjuntos que posee la Universidad de Arizona.

Hoy Amanda vuelve a Arizona a continuar sus actividades de postgrado y la tendremos de vuelta en el mes de septiembre. Así que es sólo un Hasta Luego Amanda te esperamos!!!.

Las investigaciones en enfermedades tropicales desatendidas han sido básicamente biomédicas y han dejado de lado a las ciencias sociales.

En una interesante revisión, Daniel D Reidpath y colaboradores, todos de la Global Public Health, Jeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences, de la Universidad de Monash en Malaysia, nos muestra la escasa interdisciplinaridad de las investigaciones en enfermedades desatendidas. A continuación dejo para ustedes el breve resumen de este estudio.

En una interesante revisión, Daniel D Reidpath y colaboradores, todos de la Global Public Health, Jeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences, de la Universidad de Monash en Malaysia, nos muestra la escasa interdisciplinaridad de las investigaciones en enfermedades desatendidas. A continuación dejo para ustedes el breve resumen de este estudio.

Hay argumentos de peso para relacionar a las ciencias sociales y a la investigación interdisciplinaria con las enfermedades tropicales desatendidas. Estas enfermedades representan una rica y dinámica interacción entre el vector, el huésped y el patógeno, la cual se produce dentro de contextos sociales, físicos y biológicos. Pero el sentimiento abrumador es sin embargo, que las investigaciones en enfermedades tropicales desatendidas han sido básicamente biomédicas y han dejado de lado a las ciencias sociales. El propósito de esta revisión es proporcionar una base para la discusión en cuanto a cantidad y naturaleza de la ciencia que se está llevando a cabo, además de la medida en que las ciencias sociales forman parte de eso.

Se realizó un análisis bibliográfico de los artículos sobre enfermedades tropicales desatendidas en los últimos 10 años, en el área de las ciencias biomédicas y sociales. El análisis fue textual y bibliométrico, y se centró en enfermedades como el chikungunya, el dengue, la leishmaniasis visceral, y la oncocercosis.

Existe una variación sustancial en el número de publicaciones relacionadas con cada enfermedad. La proporción de la investigación relacionada con la ciencia social es muy consistente (<4%). Un análisis textual, sin embargo, revela un grado de error de clasificación por parte del servicio de resúmenes, en una sorprendente proporción de clasificación como ciencias sociales cuando en realidad era investigación clínica pura. Mucha de la investigación de las ciencias sociales también tiende a ser una investigación que sirve para la implementación de soluciones más bien biomédicas.

Hay poca evidencia de que los científicos presten atención a la complejidad social, cultural y biológica, además de a la dinámica ambiental involucrada en la patogénesis humana. Hay pocos investigadores haciendo ciencia social y una escasa presencia de la ciencia interdisciplinaria. La investigación necesita de financiadores más sofisticados y prioridades bien fijadas para evitar ser engañados por las incondicionales promesas biomédicas.

Para acceder al articulo: